Premessa storico-etnica

Il mosaico etnico-tribale, tenuto insieme per poco più di 42 anni dal

colonnello Muammar Gheddafi, si articola in inestricabili divisioni

etniche – nell’ambito di circa 140 tribù – che possono essere poste a

premessa della cause principali della rivolta contro il Rais.

La Libia non è mai stato un Paese unitario e il territorio libico, non

meno frammentato della popolazione, è articolato in tre grandi aree:

Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. Tripolitania – già area berbera e già

Maghreb – e Cirenaica, appendice dell’Egitto, sono due regioni diverse,

fra le quali c’è la Sirte, un deserto che separa queste due realtà,

abitate da tribù differenti.

Tripolitania

e Cirenaica fanno parte della fascia mediterranea verdeggiante ed

abitabile, mentre il Fezzan è posto al centro del deserto del Sahara

insieme al quale costituisce la linea di demarcazione fra “Africa

bianca” ed “Africa nera”. La prima si estende dallo stretto di

Gibilterra al canale di Suez, affacciandosi sul Mediterraneo, mentre

l’altra si colloca a sud del deserto sahariano. La fascia mediterranea è

ovviamente quella più fertile ed ospitale, mentre l’area meridionale è

aspra ed inospitale.

Le due etnie principali del popolo libico sono gli arabi (circa

4.500.000) e i Berberi (circa 500.000), gli uni suddivisi in miriadi di

confraternite islamiche, gli altri in clan molto spesso in forte

contrasto fra loro. Una terza etnia è costituita dai Tebu, (circa

200.000), sparsi in un’area ai margini del Sahara che abbraccia Niger,

Ciad e Libia e circa un milione di stranieri fra sudanesi, egiziani,

nigeriani, maliani, ecc..

I Tebu – i cui usi familiari e sociali sono strettamente regolati

dall’Islam – appartengono al gruppo etnico sahariano, ceppo etiope: sono

pastori nomadi che impiegano soprattutto i dromedari, abitano in grandi

tende smontabili e percorrono ampi spazi alla ricerca dei pascoli.

Per fare chiarezza sull’attuale intricata ed ingovernabile situazione

libica occorre tracciarne una breve sintesi storico-etnica anche per

comprendere le istanze della popolazione ed individuare gli sponsor

esteri che ne alimentano le rivalità.

Cirenaica

La regione è abitata prevalentemente da arabi che, giunti nell’area

intorno al VII secolo d. C., hanno islamizzato il Maghreb. Sono

essenzialmente di fede sunnita e sono organizzati in tribù fra cui i

Qadhafa, tribù alla quale apparteneva Muammar Gheddafi.

Fra

i principali diffusori dell’islam nell’area va annoverato Muhammad ibn

Ali al-Sanusi (Algeria 1787 – Libia 1860), denominato al Sanusi da un

suo maestro mussulmano. Sanusi faceva risalire la sua discendenza da

Faṭima, figlia di Maometto e studiò in una madrasa di Fez (Marocco) per

poi iniziare a viaggiare facendo il predicatore. Nel corso delle sue

peregrinazioni approdò all’università religiosa al-Azhar de Il Cairo,

ove divenne un consapevole critico degli ulema egiziani che giudicava

troppo ossequiosi nei confronti delle autorità ottomane.

Dall’Egitto passò in Arabia Saudita ove allacciò stretti contatti con

i wahhabiti, all’epoca attivi contro l’Impero Ottomano, attirandosi le

attenzioni ed i sospetti di quelle autorità. Sentendosi eccessivamente

controllato ritornò verso la terrai origine e nel 1843 si stabilì vicino

Derna costituendo la confraternita della Sanussiyya ed espandendo le

sue teorie religiose – basate su austerità e semplicità di vita – in

tutto il Maghreb.

La sua dottrina attrasse numerose tribù beduine il cui sistema di

vita, semplice e spartano, non era cambiato molto rispetto ai primi

insegnamenti del profeta Maometto.

La confraternita si compone di diverse zawiya (che significa “angolo”

ovvero punto di incontro di due linee). E’ una comunità di fedeli

disponibili a creare convergenze fra culture differenti in cui si

ritrovano persone che si distinguono per superiorità d’ingegno,

destinate a costituire la futura classe dirigente del paese. Sulle

zawiya, che assolvono anche le funzioni di madrase, ospedali e luoghi di

accoglienza peri viaggiatori, Idris fondò la sua autorità in Cirenaica.

Il fondatore della senussiya – Muhammad ibn Ali al-Sanusi – era un

mistico, un sufi, un uomo che asseriva di essere in contatto con Dio,

dotato di grande autorità derivante dalle numerose capacità attribuitesi

e cioè: legittima guida spirituale, attività psicoterapeutiche, baraka,

ovvero potere di impartire la benedizione di Dio, potere di operare

grazie e miracoli.

Per queste asserite doti era ritenuto uno dei pochi eletti da Dio ed

inoltre, in quanto sufi, nel comunicare ai devoti (solo a coloro

giudicati degni) la via per raggiungere Allah attraverso la preghiera,

veniva investito anche del titolo di Scheik. Egli gestì sapientemente

questi fattori religiosi anche in politica, tant’è che solo lui poteva

vantare in Libia una così imponente autorità politico-religiosa.

Nel 1855 al Sanusi si sottrasse ulteriormente dalla diretta

sorveglianza delle autorità ottomane e si spostò ad al-Jaghbub (attuale

Giarabub), a pochi chilometri dal confine egiziano ove morì nel 1860,

lasciando suoi eredi i figli, Muḥammad Sharif e Muḥammad al-Maḥdi, ai

quali affidò la successione della confraternita. Negli anni successivi,

dopo l’insediamento di Derna e di Giarabub, fiorirono numerose altre

zawiya: soprattutto a Misurata, a Benghazi ed a Zuila (Fezzan).

L’attività di proselitismo dei numerosi ed intraprendenti adepti della

confraternita si estese sia nella maggior parte delle città della

Libia sia in regioni (vilâyet) ad di fuori di essa: verso il Nord del

Ciad e del Niger, verso l’Ovest dell’Egitto ed il Nord del Sudan, nonché

verso il Sud della Tunisia e dell’Algeria.

Nel

1911 ambizioni coloniali italiane spinsero il “governo Giolitti“ a

tentare la conquista della Cirenaica e della Tripolitania, ultime

province ottomane nel nord Africa non ancora occupate dalle potenze

europee. Negli ultimi anni del 19° secolo, il dominio turco sulla

Tripolitania é stato rivendicato dall’Italia e nel 1887 i Britannici,

allo scopo di stornare le ambizioni di Roma sull’Africa Orientale e, nel

contempo, limitare quelle francesi per un’espansione a sud del

Mediterraneo, favorirono il progetto italiano di espansione in Libia.

Nel 1902, anche la Francia lasciò le mani libere all’Italia, in cambio

del riconoscimento dei suoi diritti sul Marocco.

La guerra durò un anno e nel 1912 venne firmato un trattato di pace a

Losanna con il quale le parti convenivano l’annessione della

Tripolitania e della Cirenaica all’Italia che vi avrebbe esercitato

l’amministrazione militare e civile mentre la Turchia ne manteneva

quella giuridica e religiosa.La resistenza della popolazione al dominio

italiano fu notevole e divenne ancora più pressante quando l’Italia nel

1914 entrò in guerra a fianco della Triplice Intesa e contro l’Impero

Ottomano.

Nel 1916 la responsabilità della Senussyya passò nelle mani di Sidi

Muhammad Idris al-Mahdi al-Senusi, (Giarabub, 1890 – Il Cairo 1983) –

dopo la rinuncia dello zio Muhammad al-Sharif al-Senusi – che sobillò

tutte le tribù arabe in una sanguinosa guerriglia contro l’occupazione

italiana, fomentato dalla Turchia.

Alla

fine della prima guerra mondiale, nel 1920, Idris venne riconosciuto

dagli Italiani come capo della confraternita con il titolo di Emiro

della Cirenaica e della Tripolitania, affiancati in questo

riconoscimento dai Britannici che intendevano mantenere tranquilli i

senussi dell’area occidentale egiziana.

In qualità di emiro, Idris cercò di negoziare l’indipendenza della

Cirenaica e della Tripolitania, ma nel 1922, quando gli Italiani

cominciarono ad occupare militarmente anche i territori del Fezzan, si

ritirò in esilio in Egitto, base dalla quale organizzò la guerriglia

contro il governo coloniale italiano.

Nel corso del periodo di dominazione italiana (1911-1943) la

confraternita senussita ha giocato il ruolo di “aggregante nazionale”

alla stregua di un movimento nazionalista. Per questo motivo Idris el

Senusi è stato considerato come il “padre fondatore” della nazione,

perlomeno nella Cirenaica e nel Fezzan. Durante la seconda guerra

mondiale, i Senussi adottarono un atteggiamento strumentalmente

filo-britannico per impedire che la Cirenaica cadesse nuovamente in mano

italiana ed Idris nel 1942, dopo la sconfitta dell’esercito

italo-tedesco, fece ritorno a Bengasi, dove formò un governo ufficiale,

sotto il protettorato britannico ed a partire dal 1943, con le forze

dell’Asse respinte verso la Tunisia, iniziò ad amministrare la Cirenaica

e la Tripolitania, mentre la Francia, da parte sua, occupava il Fezzan.

Da

Bengasi, Idris stesso guidò la delegazione che trattò con il Regno

Unito e le Nazioni Unite l’indipendenza libica, ottenuta il 24 dicembre

1951 quando fu proclamato Re della Libia col titolo di Idris I.

La Libia, ottenne l’indipendenza il 10 agosto 1952 con l’evacuazione

francese del Fezzan, riunificando tre entità autonome in uno stato

federale e costituzionale.

La concessione dell’indipendenza, a uno Stato non in grado di

finanziarsi autonomamente, è equivalso a porlo sotto il controllo di USA

e Gran Bretagna – infatti, re Idris consentì una presenza militare

delle due potenze in cambio di aiuti finanziari – con esclusione

dell’Italia e della Francia dal controllo del territorio libico, tentato

dal fallito compromesso Bevin-Sforza. Inoltre l’indipendenza della

Libia, segna la dominazione della Cirenaica sulla Tripolitania ed il re

Idris incentra la sua monarchia costituzionale sulla sua tribù, i

Barasa, alleata con le altre tribù della Cirenaica, invece che sulla

confraternita senussita.

Nel periodo 1951 – 1954:

- con i Britannici fu firmato un trattato di alleanza militare, in

virtù degli speciali rapporti da sempre intercorsi con re Idris

risolutamente filo-inglese;

- con gli Statunitensi – verso cui il re e gli ambienti politici

libici nutrivano una maggiore diffidenza- non si andò oltre un semplice

accordo per l’affitto della base aerea di Wheelus Field (Tripoli). Per

tale motivo gli stessi Statunitensi saranno sempre contrari a un

completo ritiro inglese dalla Libia e non potranno mai sostituirsi

completamente alla Gran Bretagna nello scacchiere libico.

In conformità con la Costituzione, il regno aveva un governo federale

con tre Stati autonomi: Cirenaica, Tripolitania e Fezzan e due

città-capitale Tripoli e Bengasi. Tale struttura governativa fu abolita

nel 1963 ed il territorio venne riorganizzato in 10 governatorati.

La politica di allineamento del nuovo regno con l’Occidente generò la

contestazione popolare che si estese progressivamente a macchia d’olio,

alimentata da tre principali correnti di pensiero: baathista, nasseriana

ed islamista (Fratelli mussulmani). Inoltre, gli introiti della vendita

del petrolio oltre a far venir meno la necessità degli aiuti economici

alla Libia, rendevano anche poco opportuna oltre che pericolosa la

presenza militare anglo-americana sul suolo libico.

Nel

1969 Re Idris fu indotto ad abdicare in favore di Sayyid Ḥasan che,

come nuovo re di Libia e capo della confraternita della Sanūsiyya, fu

monarca per brevissimo tempo in quanto il 5 settembre 1969 fu

incarcerato da Gheddafi e detenuto per lunghi anni. Tuttora la sede

della ṭarīqa dei Senusi, che si presenta come un movimento

politico-religioso moderato, è a Londra.

Tripolitania

Il nome deriva dal greco Tripolis (cioè tre polis), le tre principali

città di origine punica della costa occidentale della Libia Oea

(attuale Tripoli), Sabratha e Leptis Magna. In origine, la regione era

abitata dai Berberi che nel VII secolo a.C. furono conquistati dai

fenici, poi passarono sotto il controllo dei cartaginesi e più tardi dei

romani che fecero della Tripolitania un’area molto prospera. A partire

dal V secolo d.C. l’area fu invasa da vandali e bizantini che,

mescolandosi con la popolazione autoctona, ne hanno alterato

notevolmente la fisionomia etnica, spingendola anche al nomadismo,

tant’è che molte tribù berbere si trovano anche nell’area sahariana.

L’entità numerica dei libici che appartiene a questa etnia –

maggiormente diffusa in Marocco, Algeria e Tunisia – è difficile da

quantificare, ma secondo recenti stime si aggira tra il 10 e il 23%

della popolazione.

La maggior parte di essi appartiene alla setta religiosa kharigita, una

frangia oltranzista dell’Islam definita eretica da sciiti e sunniti. La

loro particolare interpretazione dell’Islam non viene accettata dalle

due correnti maggioritarie in quanto:

• conferiscono particolari ed innovative interpretazioni all’istituto

califfale (non previsto né dal Corano, né dalla Sunna) accettando

espressamente una guida politica e militare anche da parte di una donna;

• indicano come buon musulmano colui che non pecchi per non perdere

la sua qualifica e la vita e sia irreprensibile sotto il profilo morale a

prescindere dal gruppo etnico, dallo statuto giuridico e dal sesso.

Non mancano al loro interno anche tribù di fede cristiana, convertiti nell’ultimo secolo da missionari cattolici.

Il termine “Berberi” – che nella loro a lingua vengono chiamati

Imazighen (al singolare Amazigh), cioè “uomini liberi”, deriva dal

termine francese berbère, tratto a sua volta dall’arabo barbar, che

probabilmente riproduce la parola greco-romana barbaro (chi non parlava

il latino o il greco) – contraddistingue una popolazione che non ha mai

effettuato guerre di conquista ma solo subito dominazioni altrui che

spesso ha contrastato aspramente ed efficacemente.

La popolazione berbera nell’area del Maghreb è emarginata dai governi

arabi e gli Europei, che nei Berberi vedono soprattutto pittoreschi

elementi folkloristici, utili per attirare i turisti, si adeguano ai

cliché offerti da questi governi. Per uscire dallo stato di

emarginazione e rappresentare le istanze, unitamente agli interessi ed

ai diritti negati, sono sorte molte associazioni culturali berbere che,

dal 1997, hanno dato l’avvio ad un’organizzazione sovrannazionale

indipendente denominata “Congresso Mondiale Amazigh”, che mira a

rappresentare, con una voce unica a livello internazionale le

associazioni culturali berbere sorte in ogni parte del mondo. Il

Congresso è una organizzazione non governativa nata nell’estate del 1994

a Douarnenez, in Bretagna (Francia), dove erano convenuti i

rappresentanti di molte associazioni, per partecipare al 17º festival

del Cinema di Douarnenez (21-28 agosto), dedicato quell’anno alla

cultura dei Berberi. Il congresso si concluse con una “Dichiarazione di

Douarnenez sui diritti identitari, culturali e linguistici degli

Imazighen” e con l’impegno di fondare un Congresso Mondiale Amazigh, che

ha visto la luce nel settembre 1995 a Saint-Rome-de-Dolan, un piccolo

borgo nel sud della Francia, costituito come associazione retta dalle

norme giuridiche del diritto francese. La sua sede è stata fissata a

Parigi, presso i locali dell’Associazione Tamazgha.

Fezzan

E’ una regione posta nel cuore del deserto del

Sahara, confinante a ovest con l’Algeria, a sud col Niger e il Ciad,

tutte aree disseminate da jihadisti. La maggior parte del territorio è

un deserto di sabbia, ciottoli e rocce, con oasi abitate da Berberi

(imazighen), Tebu e Tuareg, popolo di origine berbera. La Libia ha

cercato di sviluppare la sedentarietà della popolazione (circa 500.000)

creando infrastrutture e impianti di irrigazione in questa regione con

l’aiuto della rendita petrolifera, ma l’irrigazione artificiale

rappresenta un rilevante pericolo di salinizzazione del suolo.

Le tribù Tuareg sono di natura nomade e vivono soprattutto nel deserto.

Sono anche chiamati ‘gli uomini blu del Sahara’ per il colore del

caratteristico turbante che indossano.

Le tribù Tebu vivono soprattutto nella zona meridionale delle montagne

Harouj (un grande campo vulcanico che si estende per circa 45 mila km

quadrati al centro della Libia), nell’est del Fezzan e nell’area vicina

al confine con l’Algeria.

Tutte e tre le etnie, dedite alla pastorizia e al nomadismo, sono

islamizzate anche se la loro fede non è fortemente radicata tant’è che

sussistono anche correnti animiste e pagane.

Risorse

Fino al 1950 la Libia era considerata uno dei paesi più poveri del

mondo, a causa della scarsa produttività del territorio, ma nel 1959, in

seguito alla scoperta ed allo sfruttamento di giacimenti di petrolio,

nazionalizzati dopo il 1970, ha registrato nel 1977 il reddito annuo pro

capite più elevato del continente africano.

La

Libia possiede circa il 3,5% delle riserve mondiali di petrolio, più

del doppio di quelle degli Stati Uniti e, con 46,5 miliardi di barili di

riserve accertate, (10 volte quelli d’Egitto), supera la Nigeria e

l’Algeria (Oil and Gas Journal).

Le sue riserve di gas a 1.500 miliardi di metri cubi, ma la sua

produzione è stata tra 1,3 e 1,7 milioni di barili al giorno, ben al di

sotto della capacità produttiva secondo i dati della National Oil

Corporation (NOC) che ha come obiettivo a lungo termine tre milioni di

b/g ed una produzione di gas di 2.600 milioni di piedi cubi al giorno

(23 marzo 2011 dematawordpress.com).

La Libia che non disponeva né di mezzi, né di tecnologie, né di

esperienze estrattive dovette ricorrere ai Britannici e l’esportazione

del petrolio libico ebbe inizio nel 1959 prevalentemente sotto monopolio

inglese ed americano che avevano ottenuto anche la concessione di basi

militari – rispettivamente “El Adem” a Tobruk (Gran Bretagna), “Wheelus

Field” Tobruk a Tripoli (Stati Uniti) – gestendo anche i posti chiave

dello Stato. L’avvento del regime di Gheddafi, oltre a nazionalizzare le

risorse petrolifere e le attività produttive, investì anche

nell’industria leggera e nella modernizzazione dell’agricoltura,

favorendo contestualmente l’immigrazione, per sopperire alla scarsità di

manodopera.

L’agricoltura

non è sufficientemente sviluppata, sia per la limitata superficie

coltivabile sia per la scarsità di acqua, anche se sono state effettuate

operazioni di bonifica dei terreni agricoli e di incremento delle

risorse idriche con opere di sbarramento e con l’utilizzo di acque

fossili.

Il decaduto regime ha cercato anche di sviluppare una rete di servizi

alle imprese, alla finanza, al commercio interno ed alla persona ma con

scarso successo.

Pertanto buona parte delle ricchezze del Paese risiede nei proventi

dell’esportazione di petrolio e gas naturale, di cui la Libia è il

secondo produttore del continente africano dopo la Nigeria, destinati

soprattutto all’Italia (39%) ed inoltre a Germania, Spagna, Turchia,

Francia, Svizzera. Vengono in cambio importati beni industriali e

alimentari, principalmente dall’UE, Italia in testa.

Situazione attuale

Le premesse della situazione attuale vanno ricercate agli inizi delle

cosiddette “primavere arabe” quando, con un effetto domino, i paesi

della sponda sud del Mediterraneo furono scossi, quasi

contemporaneamente, da una serie di proteste violente, organizzate con

l’impiego di social network (Facebook e Twitter) e con i “network della

moschea o del bazar”, a dispetto dei tentativi di repressione statale.

Molte

sono state le cause che hanno favorito le ribellioni e fra le

principali vanno annoverate: le precarie condizioni di vita che in molti

casi rasentavano la povertà estrema, la crescita del prezzo dei generi

alimentari che ha portato alla fame, la corruzione, l’assenza di libertà

individuali e la violazione dei diritti umani.

Le proteste sono cominciate il 18 dicembre 2010 in seguito

all’estremo gesto del tunisino Mohamed Bouazizi – si è dato fuoco per i

maltrattamenti subiti da parte della polizia – che ha scatenato alla

fine di dicembre la “rivoluzione dei gelsomini”.

In Algeria, all’inizio di gennaio 2011, l’impennata dei prezzi di prima

necessità – tra cui pane, olio e zucchero – la corruzione, la

disoccupazione giovanile e la povertà hanno provocato proteste e scontri

con la polizia, nei quali hanno perso la vita due persone e diverse

sono state ferite. Il governo è intervenuto con una serie di iniziative

fra cui misure economiche e sociali, per combattere la disoccupazione

giovanile, impegnandosi a sostenere la realizzazione di posti di lavoro e

la costruzione di migliaia di alloggi.

In

Giordania le manifestazioni violente sono iniziate il 14 gennaio per

protestare contro la corruzione, la povertà, la fame e la disoccupazione

chiedendo le dimissioni del governo. Per evitare una deriva violenta

della protesta, nei primi di febbraio il re ha deciso un cambio al

vertice governativo, affidando al nuovo incaricato il mandato di avviare

un processo di riforme per un miglioramento economico e sociale.

In Yemen, a partire dal 18 gennaio 2011, sono esplose manifestazioni

contro il regime che poi si sono estese rapidamente a tutto il Paese a

causa dell’aumento del carovita e dello stato di povertà della

popolazione, causando una ventina di morti. I disordini più violenti

sono stati registrati nella capitale Sana’ ed in altre località, dove

predomina l’egemonia dell’opposizione secessionista che ha chiesto la

ricostituzione dello Yemen del Sud. Le manifestazioni, avvenute nella

capitale il successivo 18 marzo, sono state represse nel sangue ed il

presidente Saleh ha sciolto l’esecutivo per procedere alla formazione di

un nuovo governo.

A

giugno il presidente è rimasto vittima di un grave attentato e dopo

essere guarito ha negoziato una tregua con i ribelli del sud, peraltro

infiltrati da elementi di al-Qaeda, promettendo elezioni anticipate, un

governo di coalizione ed una riforma istituzionale. Ma gli scontri nel

sud non sono ancora terminati.

In Siria il 26 gennaio 2011, Hasan Ali Akleh da Al-Hasakah (siriano

di origine curda) si è versato addosso benzina e si è dato fuoco in

segno di protesta contro il governo siriano. Inizialmente si sono

sviluppate proteste pacifiche via via aggravatesi, a causa della

risposta dura e violenta del regime, in una ribellione popolare, poi

precipitata in guerra civile ancora in atto.

Nel Sahara Occidentale, a partire dal 2 febbraio 2011, si sono

verificate manifestazioni contro il Marocco per il controllo politico

dell’area occidentale e contro la gestione dell’estrazione delle

risorse naturali, che hanno fatto registrare atti di vandalismo,

violenti incidenti e feriti.

Il

16 febbraio 2011 a Bengasi, Libia, sono avvenuti scontri fra

manifestanti – amareggiati per l’arresto di un attivista dei diritti

umani – e la polizia, sostenuta da militanti del governo. La repressione

dura ha fatto dilagare, il giorno successivo, la protesta nel paese

innescando un conflitto del tutto simile alla guerra civile – tuttora in

corso – che ha provocato la cattura e l’uccisione di Muammar Gheddafi

il 20 ottobre 2011.

Il 20 febbraio 2011, migliaia di persone hanno manifestato a Rabat,

Casablanca e in altre città del Marocco per chiedere riforme

democratiche, protestando contro il governo del paese. Le proteste sono

state organizzate da gruppi di giovani che mediante Facebook hanno

lanciato inviti alla dimostrazione. L’intervento delle forze di

sicurezza e l’avvio del dialogo con emissari governativi che hanno

promesso “riforme politiche, economiche e sociali”, poi confermate dal

sovrano, hanno fatto rientrare i disordini.

Il 25 febbraio 2011 a Il Cairo, Egitto, si sono verificati violenti

scontri fra polizia e manifestanti, protrattisi fino all’11 marzo con le

dimissioni del presidente Hosni Mubarak.

Anche l’Arabia Saudita non è rimasta esente da proteste avviate, nei

primi di febbraio, dalla minoranza sciita ubicata nelle aree petrolifere

orientali, mettendo in atto una manifestazione pacifica per chiedere la

liberazione di attivisti reclusi.

A tali manifestazioni si è aggiunto, a fine febbraio, il lancio su

internet di un appello di intellettuali che hanno chiesto riforme

politiche, economiche e sociali e la creazione di una “monarchia

costituzionale” con la “separazione dei poteri”. Le promesse di riforme

da parte del re Abdallah e gli interventi delle autorità saudite hanno

via via anemizzato il contenzioso.

La contestualità temporale di tali eventi, accaduti si può dire

secondo un “effetto domino”, associata alla medesima identità degli

ispiratori, promotori e fomentatori – individuabile nei “Fratelli

Mussulmani” – nonché ai collegamenti ed alle connessioni dei vari leader

rivoltosi con medesimi sponsor esteri, consentono di dubitare della

loro spontaneità inducendo a pensare che abbiano subìto un periodo di

incubazione.

——————————————————————————————————————————————-

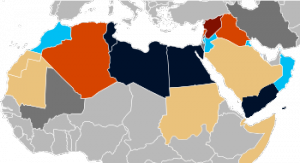

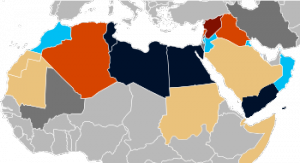

Primavere arabe

██ Guerra civile (Siria)

██ Allontanamento o morte del capo di stato (Tunisia)

██ Conflitti armati e cambiamento nel governo (Libia , Egitto,Yemen)

██ Cambiamento del primo ministro (Marocco, Giordania, Oman, Kuwait)

██ Proteste maggiori (Algeria, Iraq)

██ Proteste minori (Arabia Saudita, Sudan, Somalia, Mauritania, Sahara Occidentale)

██ Proteste collegate (in grigio scuro)

██ Assenza di proteste (in grigio chiaro)

——————————————————————————————————————————————–

Secondo alcune fonti, infatti, le rivolte sarebbero state pianificate

dal Dipartimento di Stato americano assieme ad alcuni dissidenti dei

vari governi arabi, ben prima del loro scoppio allo scopo di

democratizzare i regimi di quei paesi. A sostegno di tale ipotesi

vengono posti:

- il discorso di Barack Obama tenuto a Il Cairo il 4 giugno del

2009 indicato dalla stampa col titolo ” Con l’Islam un nuovo inizio”,

nel quale rivolgendosi al mondo arabo e islamico, auspicava

sostanzialmente un grande piano di collaborazione e rinnovamento

politico-democratico dei paesi mediorientali;

- la presenza, durante le sommosse e nei cortei pacifici di

dissidenti locali, addestrati, armati e finanziati da organizzazioni

legate al Dipartimento di Stato americano fra cui la Freedom House

(organizzazione indipendente dedicata all’espansione della libertà in

tutto il mondo) e il Fondo nazionale per la democrazia (noto come

National Endowment for Democracy, NED, una fondazione privata – senza

scopo di lucro - dedicata alla crescita e al rafforzamento delle

istituzioni democratiche in tutto il mondo);;

- l’esistenza di una fondazione in Serbia, denominata Canvas, (Centre

for Applied Non Violent Action and Strategies), legata al Dipartimento

americano, che addestra giovani rivoluzionari all’uso dei metodi non

violenti e che – ironia della sorte – ha la sua sede in Ulica Gandjieva,

ovvero viale Gandhi, a Belgrado;

- le intese a Londra, sotto gli auspici britannici, fra Fratelli

Mussulmani libici colà rifugiati e Sayf Gheddafi per convincere il padre

– Muammar Gheddafi – ad instaurare buoni rapporti con la Fratellanza

per un nuovo corso in Libia;

- l’annuncio fatto il 2 novembre del 2010, da Francia e Gran Bretagna

riguardante lo svolgimento di giochi di guerra (war games) nel corso

dell’operazione militare congiunta denominata “Southern Mistral 2011”,

contro un nemico virtuale, a cui fu dato il nome di Southland, cioè

“terra del sud”, verosimilmente la Libia. Lo scenario previsto nei war

games – mai effettuati – è stato il medesimo di quello attuato da

Francia e Gran Bretagna nel corso del loro intervento in Libia del marzo

2011.

“A pensar male si fa peccato, però ci si azzecca sempre”, per cui

queste evidenze appaiono non più come strane coincidenze ma come

progettualità per la realizzazione di due opposte strategie: la

ricomposizione del disfatto Impero Ottomano – da una parte - secondo il

progetto del grande califfato sognato da Osama bin Laden, ad opera

dell’ala estremista dei Fratelli Mussulmani, unitamente alle confessioni

ad essa collegate, dall’altra quella del Grande Medio Oriente già

tentata dalla Nato (soprattutto USA e GB) nel 2004 e respinta

sdegnosamente dai Paesi arabi-islamici e disapprovata dall’ONU.

In Libia, con gli eventi del 17 febbraio 2011 si è scatenata la

rivolta della Cirenaica, avviata da un attentato suicida contro una

caserma di Bengasi, seguito da un’insurrezione guidata da jihadisti, ben

presto affiancata da una gran parte della popolazione, che non aveva

dimenticato la repressione del 1993. In tal modo Gheddafi perse il

controllo della Cirenaica, ma mantenne le alleanze tribali della

Tripolitania e del Fezzan, che gli rimasero fedeli e con l’appoggio di

queste ripartì alla conquista della provincia ribelle, così come era

già avvenuto nel 1993.

Ma

la Francia, in primis, seguita dall’Inghilterra e dagli USA e poi

dall’alleanza occidentale, giustificarono il rispettivo intervento con

la scusa della libertà e della democrazia. Ma, più probabilmente, con

la recondita motivazione di ridimensionare una posizione economica di

privilegio dell’Italia nella regione, decisero che il colonnello libico

era ormai arrivato al capolinea.

Gli interessi nazionali in Libia, in quel periodo, erano:

• Eni, ex Ente Nazionale Idrocarburi, presente in Libia dal 1959

quando l’Agip ottenne dallo Stato libico la concessione ’82 nel deserto

del Sahara Sud-orientale;

• numerose aziende italiane, fra cui: Bonatti, Garboli-Conis,

Maltauro, Trevi e l’Anas che si era aggiudicata la gara per il servizio

di advisor per la realizzazione dell’autostrada Ras Adjir-Emsaad,

lunga 1750 chilometri (dal confine tunisino a quello egiziano)

attraversando completamente tutto il territorio libico; Finmeccanica,

società aerospaziale italiana, che aveva firmato nel 2009 un accordo di

cooperazione in ambito aerospaziale, con la Libya African Investment

Portfolio creando una joint-ventures 50-50.

Inoltre, Finmeccanica aveva siglato un contratto con la Libia per la costruzione di linee ferroviarie;

• grandi imprese di telecomunicazioni come la Sirti, che insieme alla

francese Alcatel, era stata ingaggiata per la realizzazione di 7000

chilometri di cavi di fibre ottiche; la società̀ milanese, Prysmian

Cables & Systems, che si era aggiudicata un contratto da 35 milioni

di euro per la messa in posa di cavi a banda larga nella rete del GPTC

(General Post and Telecommunication Company) libico;

• interessi finanziari della Unicredit che aveva fra i principali

azionisti libici la Central Bank of Libya e la Libyan Investments

Authority e partecipazioni azionarie della Libyan Arab Foreign

Investments Company (Lafico) – banca statale libica – poi sostituita

dalla Libyan Investments Company (LIC) nel gruppo automobilistico FIAT.

Dopo poco più di 42 lunghi anni di potere cadde un rais arabo che,

bene o male, aveva mantenuto unite tre entità territoriali etnicamente,

storicamente e politicamente diverse.

L’ odierna “rivoluzione” libica, quindi, non è né democratica né

spontanea: la scintilla della rivolta è scoccata mediante l’invito alla

sollevazione, per il giorno 17 febbraio, diffuso sulla rete, in

concomitanza degli scontri del precedente giorno 16 fra polizia e

manifestanti, scontenti per l’arresto di un attivista dei diritti umani –

al quale hanno aderito un gran numero di giovani libici – ed in

sincronia con le altre manifestazioni in corso nel mondo arabo.

La “rivoluzione” sembra quindi costituire la materializzazione sul

terreno di queste opposte progettualità, alle quali occorre aggiungere

anche una sorta di rivalsa della confraternita senussita – emarginata

dalla rivoluzione di Gheddafi – finalizzata ad instaurare in Libia

quell’islam radicale combattuto dal Rais. In sostanza: Cirenaica contro

Tripolitania e strutture militari lealiste contro entrambe nel tentativo

di ripristinare una parvenza di legalità, con completo abbandono del

Fezzan a se stesso, divenuto ormai crocevia di associazioni criminali e

jihadisti, nonché serbatoio utile per alimentare, con armi e droga,

opposti estremismi.

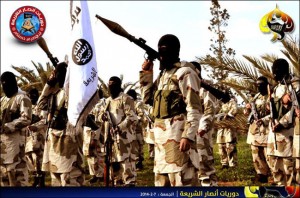

La disgregazione delle forze militari del regime di Gheddafi ha

favorito la formazione di milizie ribelli che hanno occupato città e

porzioni di territorio, assurgendo – con il passare delle settimane – a

gruppi di potere locali ed esercitando un controllo territoriale

circoscritto. Non essendo state rapidamente disarmate ed inglobate in un

esercito nazionale, hanno poi costituito entità̀ autonome di governo in

territori strategici e nelle città occupate, come la capitale e

l’aeroporto di Tripoli, svolgendo di fatto un ruolo di mantenimento

dell’ordine ma al di fuori di un univoco e consolidato quadro giuridico.

Queste

milizie, pur garantendo l’ordine e sostituendosi alle forze di polizia o

all’esercito nella gestione dei loro territori, impediscono però al

Consiglio Nazionale di Transizione (CNT) di avere il legittimo monopolio

dell’uso della forza e di svolgere efficacemente un’azione di governo.

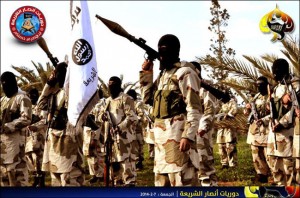

Il disegno appare confermato dall’autoproclamazione, nel decorso mese

di ottobre, di Derna a Stato Islamico della provincia orientale di

Barqa (vecchia denominazione della Cirenaica prima del 1951), unitamente

alle milizie alleate, nonché dal completo controllo di Tripoli e del

suo aeroporto internazionale ad opera del gruppo estremista islamico

“Fajir Libia” (Alba della Libia), diventato snodo di transito per i

jihadisti.

La Libia ha sempre visto l’esistenza di due territori importanti come

la Tripolitania e la Cirenaica ed una terza, un po’ negletta, il

Fezzan, tutte con culture ed ideologie completamente diverse, anche se

si è cercato di considerala come una nazione, amalgamata da invasioni,

sottomissioni e dittature.

Il

vero ed unico collante – difficilmente individuabile per i ”non addetti

ai lavori” – che, per quasi due secoli ha tenuto insieme, ma non

unificato, queste diverse realtà etnico-tribali, è rappresentato da

quel credo religioso diffuso nell’area dalla Senussiya. La confraternita

è tuttora detentrice di una fede ispirata non solo ai principi ed ai

valori dell’Islam sunnita (“scuola” malikita – confessione in cui si

riconosce la maggioranza dei maghrebini), ma anche ad un’esclusiva

“lettura” ed interpretazione di tale confessione, professata e diffusa

da una tariqa mistico-propagandista-militante.

La confraternita, infatti, non predica soltanto il ritorno dei fedeli al

Corano ed alla Sunna ma rifiuta l’“imitazione” (taqlid) degli

insegnamenti dei principali e tradizionali Saggi dell’Islam.

Inoltre, esige che vengano seguite – senza discuterle – le decisioni

della sua Autorità religiosa nei vari campi, sulle quali non ammette

critiche né discussioni. Questa concezione e questa pratica dell’Islam

sono state contestate (o quanto meno biasimate), dalla maggioranza dei

teologi delle altre “scuole” sunnite nonché da quelli della “scuola”

malikita.

La conduzione politico-culturale-religiosa della confraternita ha

assunto, in Libia, fin dall’inizio un carattere tipicamente dinastico e

gerarchico, mantenuto successivamente da tutti i naturali discendenti

del primo fondatore.

La setta si è strutturata secondo un’organizzazione gerarchica che,

ancora oggi – pur se proibita in Libia durane il regime di Gheddafi – è

composta da:

- lo Sheikh Supremo (o Sceicco, detentore della “Santa Barakah, il potere di impartire la benedizione di Dio)

- ”), ovvero il vertice. Carica e responsabilità tuttora rivestite

dall’ultimo rampollo, in ordine di tempo, della famiglia del primo

fondatore: cioè, da Sayyed o Sidi Muhammad bin Sayyed Hasan ar-Rida

al-Mahdi al-Sanûsi o al-Senussi (1992 – fino ad oggi) che continua a

dirigere la confraternita con molta discrezione e diplomazia, dal suo

confidenziale esilio di Londra;

- tre alti dignitari: il Gran Khalifa (o Vicario dello Sceicco),

l’Ukil o l’Uqil (o Amministratore/Tesoriere) ed il Responsabile dei

tolba (gli studenti coranici) delle zawiya della setta, che seguono

subito dopo;

- una serie di Sheikh el-zawiya, cioè di responsabili – ufficiali e

qualificati – dei diversi Centri religiosi regionali della

confraternita, subalterni ai precedenti tre;

- una moltitudine di medi e piccoli Mokkaddem (direttori o

soprintendenti), dislocati nelle diverse regioni e province di maggiore

interesse della senussiya, sottomessi ai precedenti, con l’incarico

speciale di svolgere la delicata ed aggregante mansione di predicatori

itineranti.

Al più basso “gradino” di quest’ordine gerarchico si trovano gli

affiliati alla setta che, a loro volta, sono differenziati – a seconda

della loro personale sensibilità, del livello di convinzione e della

preparazione spirituale – in responsabili di cellula, militanti e

semplici aderenti o simpatizzanti.

Tutti i dignitari – per rivestire le cariche ed esercitare le mansioni

attribuite – devono essere in possesso del “diploma mistico” (Ijéza o

Igéza), che viene conseguito esclusivamente all’interno della setta,

frequentando e superando lunghe, esigenti ed intransigenti procedure

ideologico-teologico-religiose.

Questa peculiare comunità di fedeli si presenta come un’organizzazione

di iniziati ideologico-religiosi (khuan) particolarmente ordinata,

affiatata e strutturata come un organismo “para-militare”, per cui i

singoli membri non sembrano essere solo degli inoffensivi adepti che

obbediscono alle prescrizioni religiose (hadrah) di ogni Venerdì, ma

anche una struttura strettamente gerarchizzata, predisposta sia ad

obbedire ciecamente agli ordini dei superiori sia a difendere, contro

chiunque e con qualsiasi mezzo, la particolare dottrina dell’Islam nella

quale ognuno di loro si identifica. Il fattore che conferma questa

valutazione di soggetto politico paramilitare, si rinviene nel suo

impiego in attività di guerriglia condotte contro L’Italia dal 1911 al

1943.

Da quanto precede si desume che le varie entità tribali libiche sono

profondamente permeate e condizionate dalla Senussiya e dalla sua

organizzazione – soprattutto lo Scheik - che mediante lo strumento

religioso, ha non solo islamizzato l’intera area in cui esse sono

dislocate, ma anche personalizzato ed accentrato il potere a tal punto

da renderlo – ricorrendo ad una nota metafora – un mantello indosso ad

uno e ad uno soltanto: si tratta di una strategia originata certamente

durante la presenza coloniale italiana, rafforzatasi attraverso una

progressiva legittimazione di Idris quale guida politica del fronte

indigeno indipendentista ed il sodalizio maturato con Londra nel secondo

dopoguerra.

L’attuale

lotta fratricida libica, quindi, presenta tutte le caratteristiche di

un conflitto asimmetrico tra la popolazione della regione di Tripoli

contro quella dell’area di Bengasi e delle regioni limitrofe. Lo

scontro, tuttavia, è sempre esistito in modo sotterraneo o a bassissima

intensità.

Infatti, i Tripolitani sono culturalmente attratti dal potere

politico centrale della capitale, legame reso evidente durante la

dittatura di Gheddafi, mentre i Cirenaici (provincia orientale di Barqa)

sono molto legati alla tradizione locale ed alla senussiya, si sentono

soffocati dagli ideali centralistici della Tripolitania e non si

considerano rappresentati da Tripoli.

Sicché le condizioni attuali della Libia possono essere riassunte sulla

base delle tre seguenti evidenze – un governo impossibilitato a

governare, un’economia frammentata e paralizzata e l’ordine pubblico

gestito ad “usum delfini” e nel caos – nelle quali si ritrovano:

- altezzosità ed inettitudine di politici, associate a presunzione e millanterie di militari;

- rivalità e conflitti di interesse tra le varie milizie che culminano in scontri efferati;

- commistione di organizzazioni criminali e jihadiste, che alimentano estremismi religiosi ed opportunismi delinquenziali;

- permanenti contatti fra elementi di al Qaeda rientrati in Libia ed

esponenti dell’IS per trasferire in loco il “brand” dello Stato

Islamico, riorganizzare gli estremisti e procedere – con la conversione

forzata e la pulizia etnica – verso la costituzione di “aree

islamizzate”;

- ambizioni mai sopite dei simpatizzanti del vecchio regime, in

maggior parte rifugiati all’estero e capeggiati da Sayf Gheddafi –

rifugiato a Londra – che hanno continuato a sovvenzionare

clandestinamente progetti ed azioni volte ad impedire il funzionamento

delle Istituzioni nate dalla rivoluzione;

- vantaggi per le organizzazioni criminali che condividono

l’interesse a destabilizzare per impedire il controllo del territorio

nazionale da parte di legittime Autorità, ostacolando la ricostruzione

di istituzioni forti, in grado di stabilire un clima di sicurezza

soddisfacente e funzionale;

- mentalità burocratica e deresponsabilizzazione tipiche del “divide

et impera”, sistema con cui Gheddafi ha governato la Libia per

quarant’anni,

tutti fattori nei quali non si riescono a trovare punti di contatto per una efficace mediazione.

In

tale quadro si avanzano seri dubbi sulla possibilità di tenere assieme –

da parte di un potere centrale – forze storicamente centrifughe, specie

in presenza di interferenze esterne (Francia, Inghilterra e USA), mosse

da rilevanti “appetiti petroliferi.

Non a caso, Sayyid Idris bin Sayyid Abdullah al-Senussi (Idris al

Senussi), Gran Senusso e presunto (ex) erede al trono, ha lavorato con

Condotte, Ansaldo Energia, Eni e Snamprogetti, si è distinto per una

azione di lobbing su ben 41 parlamentari britannici, ma è stato anche

Director of Washington Investment Partners and China Sciences

Conservational Power Ltd. ed ha interessi plurimilionari nel settore

petrolifero, come li ha il suo lontano parente Ahmed Abd Rabuh al-Abar,

noto businessman di Bengasi.

La caduta di Gheddafi ha soltanto schiuso il vaso di Pandora del più

fanatico degli integralismi che si è saldato con gli immensi appetiti

che inevitabilmente suscita l’economia di un Paese che tuttora si basa

al 95% sugli introiti e sulla redistribuzione della rendita petrolifera.

Riserva di petrolio fra la Tunisia e l’Egitto, la Libia costituisce una

posta in gioco mondiale nel quale anche la Francia, per lungo tempo

esclusa, é oggi pienamente coinvolta

Secondo

alcuni osservatori geopolitici l’operazione militare del 2011 avrebbe

avuto come scopo, “a lungo termine”, quello di ristabilire l’egemonia

anglo-statunitense nel Nord Africa, una regione storicamente dominata da

Francia e in misura minore, da Italia e Spagna.

Il disegno di Washington sarebbe stato quello di indebolire i legami

politici di Tunisia, Marocco e Algeria verso la Francia cercando di

instaurare nuovi regimi politici con un rapporto stretto con gli Stati

Uniti. Infatti, la Libia confina con molti paesi che sono sfera

d’influenza della Francia tra i quali anche Niger e Ciad: ed Exxon,

Mobil e Chevron hanno interessi nel sud del Ciad, tra cui un progetto di

gasdotto che arriverà fino alla regione sudanese del Darfur, ricco di

petrolio.

Va aggiunto che anche la China National Petroleum Corp (CNPC) ha

firmato un accordo di vasta portata con il governo del Ciad nel 2007 e

la strategia statunitense mira anche ad escludere la Cina dalla regione.

Sempre ai confini della Libia c’è il Niger che possiede ingenti riserve

di uranio, attualmente controllate dal gruppo francese Areva nucleare,

precedentemente conosciuto come Cogema, ed anche la Cina ha una

partecipazione nell’estrazione di questo uranio.

Dunque,

il confine meridionale della Libia è strategico per gli Stati Uniti nel

suo tentativo di estendere la sua sfera di influenza nell’Africa

francofona, una regione che faceva parte degli imperi coloniali di

Francia e Belgio.

el quadro delineato, non appaiono casuali sia l’improvvisa e

generalizzata “rivolta delle popolazioni libiche” sia la successiva,

aggressiva e sproporzionata solerzia con la quale la Francia

(Total-Fina) in primis, Gran Bretagna (British Petrleum e Shell) e Stati

Uniti (Exxon, Mobil, Chevron e Occidental Petroleum) hanno

caratterizzato la frettolosa e drastica iniziativa di intervenire

militarmente, come vere e proprie parti in causa nella “guerra civile”

che tuttora sta vivendo la Libia dal febbraio 2011.

(www.mirorenzaglia.org/2011/03/libia-evviva-i-“buoni”).

Inoltre, la partenza prematura d’intermediari internazionali, imposta

dalla miope retorica nazionalista e/o populista dei vari leader

rivoluzionari, ha reso estremamente difficile la costruzione di nuove

istituzioni politiche nazionali, marginalizzando la partecipazione alle

scelte politiche di gran parte della popolazione che rimane schierata

con il processo di transizione verso la democrazia ed è alla ricerca di

sicurezza e stabilità. Inoltre, gran parte della società civile, che

rappresenta il futuro del paese, dopo oltre quattro decenni di

dittatura, non ha alcun desiderio di ritrovarsi nuovamente ghettizzata

sia economicamente sia politicamente.

Ed

è proprio questo malcontento del popolo che deve essere opportunamente

convogliato per replicare alle sfide che lo stesso sta affrontando, che

determineranno il successo o il fallimento della transizione verso la

democrazia.

L’excursus sopra riportato, mostra a chiare note l’impossibilità di

una soluzione militare, tenuto conto che nessuno è abbastanza forte per

controllare da solo il paese, neppure con l’aiuto di un energico sponsor

esterno. La responsabilità, pertanto, va ricondotta nelle mani delle

forze politiche che, attraverso un energico e credibile processo di

mediazione già in corso di attuazione – con il sostegno dell’Italia – da

parte dell’ONU, si riapproprino del processo decisionale, superando

divisioni e contrasti per ritrovare coesione e forza necessarie a dare

impulso alle riforme di cui il paese ha disperatamente bisogno.

Per

un aggiornamento della situazione, appare utile sottoporre

all’attenzione una serie di eventi del 2015 che stanno aggravando il

teatro degli scontri, fra i quali risalta la perdita di un’irripetibile

occasione che avrebbe potuto rafforzare l’embrionale processo di

mediazione dell’ONU da parte dell’Italia, cui il governo di Tobruk –

l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale a guidare la Libia –

ha richiesto aiuto per scongiurare un disastro economico e ambientale

nel Mediterraneo.

Il giorno di Natale, i ribelli islamici di “Alba della Libia” hanno

incendiato parte dei depositi del terminal di Sidra, importante porto

petrolifero libico, che ha provocato un rogo che ha bruciato milioni di

barili di greggio, privando quel governo di importanti risorse

finanziarie. La richiesta dell’urgente intervento di aerei della

protezione civile italiana per spegnere l’incendio è stata sottoposta a

condizioni di sospensione dei combattimenti, mentre poteva essere

accettata e poi barattata con l’avvio di un dialogo. Non è nostra

intenzione sindacare né criticare le scelte politiche, ma solo attirare

l’attenzione su metodi alternativi per la soluzione di problemi

complessi. L’idea va interpretata come una proposta per l’impiego di

strumenti Intelligence (diplomazia parallela) che, in situazioni

conflittuali, possono conseguire maggiori successi di quelli politici.

Ciò

anche nella considerazione che, dopo il rifiuto italiano, gli eventi

susseguitisi hanno ulteriormente complicato il contesto:

- sono stati sferrati, nei primi giorni di gennaio 2015, da parte del

governo libico riconosciuto internazionalmente, una serie di attacchi

aerei sul porto di Derna, che hanno colpito la petroliera greca Araevo,

provocando un incidente diplomatico fra i due Paesi;

- sono stati decapitati, nel corso della prima settimana del 2015 – a

Sebha, da milizie jihadiste seguaci dello Stato Islamico dell’Emirato

di Derna – una diecina di militari libici, a dimostrazione di una

saldatura fra estremisti libici e quelli siro-irakeni;

- è giunto, lunedì cinque gennaio, il rinvio “sine die” da parte

dell’ONU il tentativo di mediazione che il suo emissario, Bernardino

Leon, aveva appena iniziato ad esplorare;

- sono riaffiorate le velleità francesi di un intervento diretto in

Libia, fatto dal Ministro della difesa Jean-Yves Le Drian – che ha fatto

conoscere che la Francia non potrà mai “accettare” che la Libia si

trasformi in una “roccaforte terrorista” – peraltro non chiaramente

ridimensionate dall’intervento da parte del Presidente della Repubblica

francese apparso sulla stampa del 6 gennaio;

- sono stati compiuti gravi attentati a Parigi (8 e10 gennaio) che hanno scosso l’opinione pubblica mondiale.

A

fronte di eventualità interventiste, che sembrano oramai rese più

probabili dal precipitare degli eventi sopra riportati, alcuni organi di

stampa hanno recentemente auspicato la possibilità che il processo di

mediazione venga guidato dalla confraternita dei Senussi.

Tale confraternita – per la sua storia, le sue credenze religiose

lontane sia dal wahabismo, sia dalla salafia, sia dall’estremismo dei

Fratelli Musulmani – potrebbe fungere da catalizzatore degli opposti

interessi in conflitto nonché trovare sostegno nelle parole pronunciate

dal presidente egiziano Al Sisi durante il suo discorso rivolto a tutto

l’Islam, tenuto il 1 gennaio all’Università Al Azhar del Cairo, che

peraltro non sembra sia stato adeguatamente pubblicizzato ed accolto.

In effetti, per un lungo periodo la confraternita ha costituito il

riferimento etico e comportamentale della popolazione libica, sia

stanziale sia nomade, radicandosi nella convinzione religiosa delle sue

comunità. Va ancora aggiunto che la monarchia senussita ha realizzato e

governato un regno con una costituzione federale che unificava tre stati

indipendenti (Cirenaica, Tripolitania e Fezzan) dal 1951 al 1969,

stabilendo un equilibrio tribale poi rotto dal colpo di stato di

Gheddafi.

Per

conseguire l’arduo obiettivo della pacificazione e sostenere il popolo

libico nella ricostruzione politica ed economica del Paese, a

prescindere dal tipo di governo se monarchico o repubblicano, si ritiene

necessario proseguire sulla strada della mediazione, mediante:

- coinvolgimento del clan senussita nell’opera di mediazione,

anemizzandone la latente sponsorizzazione inglese con un’iniziativa a

guida UE, qualora l’ONU non riapra la mediazione;

- invito, a tutti gli attori internazionali, a congelare

temporaneamente i loro rispettivi interessi, cessando di sostenere e di

alimentare con armi e denaro le varie fazioni che sponsorizzano;

- orientamento del processo di mediazione, verso il disfatto stato

federale e la Costituzione del 1951, che ne era alla base, con gli

eventuali aggiornamenti delle istanze attuali;

- rimozione di veti per interessi incrociati di potenze estere, ivi

comprese quelle europee che, nonostante il regime dispotico di Gheddafi,

hanno continuato a gravare sull’area sotto forma di protettorato

latente. La “deriva” attuale è anche conseguenza della loro miopia

strategico-politica e della loro insaziabilità – per anni si sono

contese il dominio coloniale dell’area mediterranea – perché colpite

anch’esse dalla crisi finanziaria del 2009, con il tentativo di

sottrarre all’Italia risorse preziose per la sua economia cercando di

targare “TOTAL” e “BP” le royalties detenute da ENI;

-

ricerca ed acquisizione del consenso della popolazione – nessun

compromesso può reggere qualora se ne calpestino le aspirazioni – al

fine di convogliare opportunamente il malcontento per replicare alle

sfide, che il popolo stesso sta affrontando, che determineranno il

successo o il fallimento della transizione verso la democrazia;

- avvio del processo di riconciliazione nazionale, a premessa del

dialogo per la riconciliazione politica, aggregando un’ampia coalizione

delle varie forze politiche, per stimolare l’opinione pubblica a

sostenere la pacifica risoluzione dei conflitti, la definizione di

strutture formali dello Stato ed il rispetto dei diritti civili e umani

fondamentali;

- recupero, nel più breve tempo possibile, della legittimità persa

dando concreta attuazione a progetti esecutivi nei settori della

sicurezza, della salute, dell’istruzione, delle infrastrutture e delle

riforme politiche;

- sostegno, nei confronti delle associazioni e confraternite

islamiche, degli elementi di conciliazione e pacifica convivenza

propagandati da Obama nel suo discorso a Il Cairo del 4 giugno del 2009,

peraltro ribaditi, al ritorno dal viaggio in Turchia, da Papa Francesco

che rivolto ai leader politici e religiosi islamici ha – tra l’altro –

detto: “Condannate chiaramente il terrorismo, l’Islam è un’altra

cosa”. “Il Corano è un libro profetico di pace”, in modo che la

politica torni a prevalere sulle milizie armate che al momento

controllano la base sociale del Paese.

Immagini: Reuters, AP, AFP

Mappe e grafiche: Repubblica.it, Libero.it, wikipedia, www.rischiocalcolato.it

* Claudio Masci

Ufficiale dei Carabinieri proveniente dall’Accademia Militare di

Modena, dopo aver assunto il comando di una compagnia territoriale –

impegnata prevalentemente nel contrasto al crimine organizzato, è

transitato negli organismi di informazione e sicurezza nazionali.

Laureato in scienze politiche. Tra i suoi contributi: L’intelligence tra

conflitti e mediazione , Caucci Editore, Bari 2010, The future of

intelligence, 15 aprile 20122, Longitude, rivista mensile del MAE e

Humint…questa sconosciuta.

di Luciano Piacentini e Claudio Masci*

29 gennaio 2015